中山間地域等直接支払制度とは

1、「中山間地域等直接支払制度」とは、どんな制度ですか?

中山間地域の傾斜地農用地が持つ多面的機能を維持するため、継続的な農業生産活動を行うための協定を

締結した集落等に対して、平地農業との農業生産費の差を補てんする制度です。「棚田地域振興法」の施

行により多様な交付金の加算措置が取られました。

2、いつから始まった制度ですか?

平成12年度(2000年度)に第1期開始で令和7年度より第6期に入ります。

3、経費はどこが負担するのですか?

経費の50%を国、25%を県、25%を市町村が負担します。

4、対象地域は?

「棚田地域振興法」によって指定された地域(令7年3月・733地域)

地域振興8法(特定農山村法、山村振興法、その他)に指定された地域

都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

5、対象の農用地とは水田だけですか?

傾斜地の田、畑の他に草地、採草放牧地なども対象です。

6、交付金を受ける条件などは?

集落協定の締結や5年間の生産活動の継続・活動計画策定など必要です。

7、交付金の受給は5年に一度ですか?

年度毎ですが、国や自治体の予算枠により減額になることもあります。

8、交付金の使途は?

協定参加者の話合いと合意により、予め協定に定めておく必要があります。

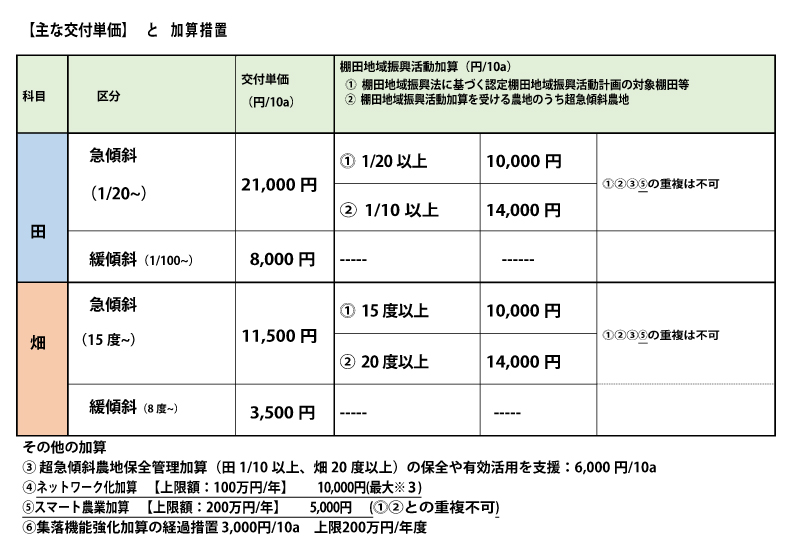

9、交付金の単価例は?

主な単価と加算額の例です。

10、棚田の面積はどんな方法で測定?

従来はメジャー機器による現地計測でしたが、現在は地理情報システムを活用した計測に

より面積のほか勾配、耕作状況なとの高精度データ掌握が可能となっています。

11、棚田の面積は?

棚田面積のピークは、減反政策開始前の昭和40年代(1965年~)といわれています。

1988年の国による調査では約22万haでしが、その後耕作放棄地が増え続け耕作面積は

ピーク時に比べ激減し、令和元年の国による公表では13.8万haとなっています。