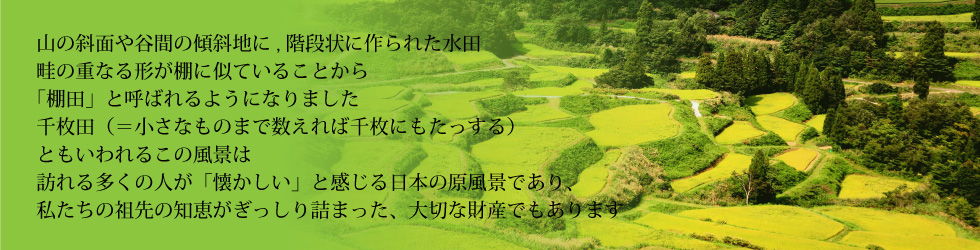

棚田とは

棚田とは、山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に築かれた傾斜度1/20以上の水田のことです。日本の農村風景として日常的に目にすることができます。1988年の調査では日本の水田約250万haのうち約22万ha(8%)が棚田だといわれていました。その中でも、能登白米や信州姨捨の棚田はよく知られ、その景観の美しさが文学作品にも描かれました。1970年代に入ると食生活の変化などにより米余り現象が生じ減反政策が導入されました。このため生産効率の悪い棚田地域は過疎・高齢化と相まって耕作放棄地が急激に増え始めました。一方では棚田のもつ多面的機能や文化的景観としての価値を見出し棚田の保全活動も盛んになり、国による「日本の棚田百選」さらには「つなぐ棚田遺産」の認定や耕作交付金制度などが導入されてきました。棚田の面積は、棚田地域振興法が施行された令和元年時点で国の公表値は13.8万haとなっています。(全国の主要棚田紹介はこちら「棚田NAVI」)

日本の原風景として

1995年の高知県梼原町で行われた「第1回全国棚田(千枚田)サミット」や1999年に選定された「日本の棚田百選」などが契機となり、「農民労働の記念碑」、「日本のピラミッド」ともいわれる歴史的文化遺産としての評価が高まり、日本の原風景として、全国的に保全活動が行われるようになりました。